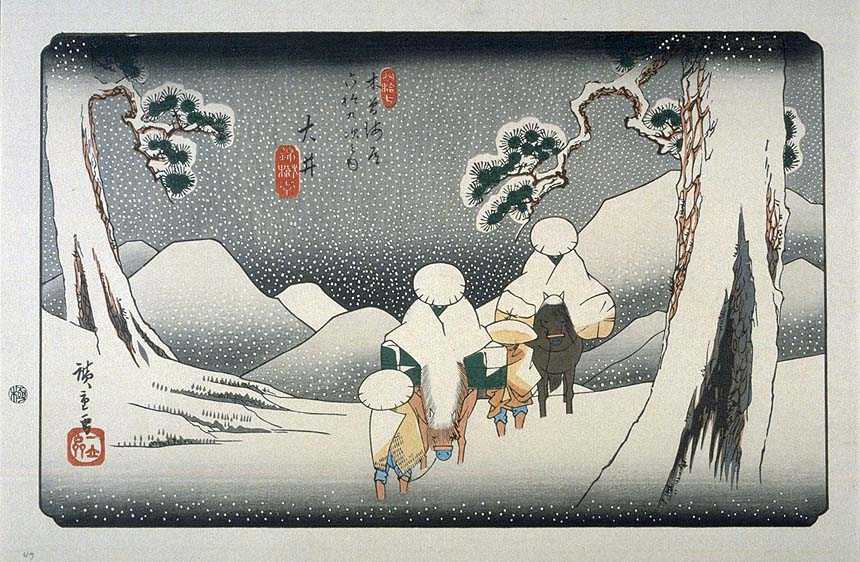

|

Sur mon chapeau

La neige me paraît légère

Car elle est mienne

Haïku de Nagata Koi (1900-1997)

Estampe d'Hiroshige, (69ème Station de Kisokaido, 1834)

(source) |

La Maison de la poésie de Nantes, Poésies et écologies, Lieu unique, 28 novembre 2015

La perception du milieu nippon au prisme du haïku

Augustin BERQUE

1. De quel point de vue ?

Je ne

vous parlerai pas en spécialiste de la littérature japonaise, ce que je ne suis

pas, ni en poéticien, bien que j’aie commis l’an dernier un livre intitulé Poétique de la Terre[1] ; mais il

s’agissait en réalité d’une poïétique

de la Terre, c’est-à-dire d’une analyse de la force créatrice de cette planète dont

l’évolution, en quelque quatre milliards d’années, est passée, en créant

d’abord la vie, d’un simple état physico-chimique à l’état

bio-physico-chimique, c’est-à-dire écologique, celui de notre biosphère, pour

accéder enfin, en créant l’humanité, à l’état éco-techno-symbolique, celui de

notre écoumène, c’est-à-dire l’ensemble des milieux humains, ou la relation de l’humanité

avec la Terre.